23:47 - 29/03/2017

حتى لو عبْر «حفنة تراب»المخرجة ساهرة درباس

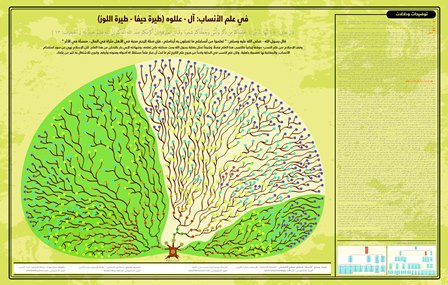

تظلّ فلسطين عصيّة على النسيانيوثق الفيلم كيف انتقل التاريخ الشفوي الفلسطيني من جيل النكبة للفلسطنيين اللاجئين في حيفا،رام اللة،الاردن وسوريا وتشردوا من "طيرة حيفا" وقرى اخرى.... The film documents how Palestinian oral history has passed from Nakbah generation to new generation of Palestinian refugees originally from "Tirat

Haifa" living now in Haifa, Ramallah, Jordan and Syria

ساهرة درباس، هي ابنة قرية طيرة حيفا، كبرى القرى والبلدات العربية الفلسطينية قبل النكبة عام 1948، وواحدة من القرى التي تشتهر بمكانتها، ووقفتها، ونكبتها، واستمرارها رغم ذلك كله.. وطيرة حيفا، هي تلك القرية الفلسطينية التي انتشر أبناؤها في أربعة أصقاع العالم، ما بين الداخل الفلسطيني، من حيفا إلى القدس، ومن رام الله إلى غزة، وفي عموم أنحاء الشتات، سواء في العالم العربي أو خارجه.

من طيرة حيفا، سيكون الشهيد والجريح، والمعتقل والأسير، كما سيطلع بينهم الشاعر والأديب، والقاص والروائي، والمفكر والسياسي.. وإن كان لهذه القرية الفلسطينية أن تشهد دمار بيوتاتها، ومحاولات محو معالمها، وتغييب ملامحها، وتشتت أبنائها، وتفرقهم.. فإنها، عبر نيف وستين سنة من النكبة، لم تكفّ عن لملمة شتاتها، والتمسك بهويتها، والاحتفاظ بذاكرتها وتجديدها، وصيانة وجودها واستمرارها، جيلاً بعد جيل. يتجلى ذلك عبر العديد من المحاولات المتعددة، ومن خلال مختلف وسائط التعبير الفلسطينية الممكنة.

طيرة حيفا، على هذا الصعيد، ستكون واحدة من مفردات العديد من الأفلام التسجيلية الفلسطينية وغير الفلسطينية، من ناحية، كما ستكون عنواناً رئيسياً وموضوعاً أساسياً، في أفلام أخرى، فضلاً عن كتب ودراسات وأبحاث. قلما ستجد فيلماً حاول أمراً في ذاكرة المكان، أو الإنسان الفلسطيني، دون أن يمرّ على حكاية قرية طيرة حيفا؛ محاولتها في الصمود أمام هجمات العصابات الصهيونية، احتلالها، وما تناثر في جنباتها من مجازر، والحكايات التي بقيت خافتة على الرغم من الدم الطافح من ثناياها. استمرارها عصية على الانطفاء والمحو والنسيان.. عودتها في كل حين، ومع كل اسم من أبنائها، ومع كل فعل ينجزونه.. ودائماً إلى الواجهة.

سيمر على طيرة حيفا مخرجون فلسطينيون، وغربيون، وإسرائيليون، يحاول كل منهم من ناحيته تناول شيء من تاريخ هذه القرية، من جغرافيتها المكانية والبشرية، من حكايتها قبل عام 1948، وبعده. ستمر الكاميرا على ما تبقى من بيوت، وأطلال بيوت، كما ستتوقف عن الصبار الدال على أن هنا كان مكان فلسطيني، وكان بشر فلسطينيون، وكانت حكايا انطوت، وإن لم تنطفئ بعد.

مع فيلم «حفنة تراب«، للمخرجة ساهرة درباس، سنرانا في رحلة إلى قرية طيرة حيفا. ستذهب الطرق السريعة، ويافطاتها الخضراء والزرقاء، بلغاتها الثلاث (العربية، والعبرية، والانجليزية)، إلى ما تبقى من قرية طيرة حيفا. رحلة فردية هي، لا ترتقي إلى مستوى العودة، بل ربما لا تنتمي إلى العودة في شيء. المخرجة ساهرة درباس، ودليلها محمد حجير، يجوسون في أنحاء ما تبقى من القرية، وما أقيم على جسدها، من البيت والحارة، إلى المدرسة، فالجامع، والمقبرة..

سيمر على طيرة حيفا مخرجون فلسطينيون، وغربيون، وإسرائيليون، يحاول كل منهم من ناحيته تناول شيء من تاريخ هذه القرية، من جغرافيتها المكانية والبشرية، من حكايتها قبل عام 1948، وبعده. ستمر الكاميرا على ما تبقى من بيوت، وأطلال بيوت، كما ستتوقف عن الصبار الدال على أن هنا كان مكان فلسطيني، وكان بشر فلسطينيون، وكانت حكايا انطوت، وإن لم تنطفئ بعد.

مع فيلم «حفنة تراب«، للمخرجة ساهرة درباس، سنرانا في رحلة إلى قرية طيرة حيفا. ستذهب الطرق السريعة، ويافطاتها الخضراء والزرقاء، بلغاتها الثلاث (العربية، والعبرية، والانجليزية)، إلى ما تبقى من قرية طيرة حيفا. رحلة فردية هي، لا ترتقي إلى مستوى العودة، بل ربما لا تنتمي إلى العودة في شيء. المخرجة ساهرة درباس، ودليلها محمد حجير، يجوسون في أنحاء ما تبقى من القرية، وما أقيم على جسدها، من البيت والحارة، إلى المدرسة، فالجامع، والمقبرة..

لن يبتعد فيلم «حفنة تراب«، في عموم تفاصيله، عن مجمل ما أسسته أفلام تيار الذاكرة الفلسطينية. بدءاً من الاتكاء على الذاكرة الشفوية لإعادة رسم ملامح المكان كما كان قبل ستين عاماً. سيقف محمد حجير ليعيد رسم البيوت كما كانت في طيرة حيفا قبل النكبة. يده الممدودة، بكل عجزها وخيبتها، كأنما تعيد بناء المكان، أو ترجعه إلى سيرته الأولى: «دار درباس، ودار أبو عيسى.. كانوا هون.. حياة أبوكي، كان يجي يساوي قبر أبوه هون«.

لن يتوانى «محمد حجير«، إذ يجد نفسه في المكان، وفي ثناياه، وأمامه، عن القول إنه يشعر بالارتباك.. إنه يشعر كأنما هو غريب، فهذه البلدة التي طالما كانت قريته، صار غريباً عنها، وصارت غريبة عنه.. ينبهه صوت المخرجة إلى أن «هذه بلدتك«!.. فيقول من دون تلكؤ، وبكثير من الحسرة: «من زمان«.. هل هذه ضريبة ستين عاماً من الشتات والمنفى؟.. أم هي صورة انكسار الفلسطيني أمام الواقع؟.. أم هي هذا وذاك؟!..

لن يخفف من هذا الوطء أن الحارس اليهودي الذي سيصادفهما سيكون عراقياً، يتكلم العربية، وباللكنة العراقية ذاتها!.. سيقسم هذا الحارس للمخرجة بأعظم ما يملك أن لديه ابنة اسمها «ساهرة«، تماماً، على اسم المخرجة.. وسيضحك ملياً إذ يقول له محمد حجير: أنا من الطيرة.. عندها، سيقول له بلهجته العراقية: من زمان!..

هذه البداية، ستبدو مخادعة تماماً، إذ أن الرحلة الذاهبة إلى ما تبقى من قرية طيرة حيفا، سوف تتشابك مع تفرعات قد تتناقض في ما بينها. ففي الوقت الذي يمكن مشاهدة إمرأة عجوز عزلاء، من أهالي الطيرة، استطاعت العودة، عبر مهربين أمكن لهم نقلها من أقصى شمال سوريا، إلى قرية طيرة حيفا، وهي التي يمكن لها اليوم أن تمثل صورة فريدة واستثنائية، إذ نحن أمام نموذج استطاع العودة الفردية، على الرغم مما جرى، عام النكبة، إلا أن هذه المرأة ذاتها، ستكون نقطة الانطلاق الجديدة، المفاجئة، التي ستستحوذ على بنية الفيلم التالية كاملاً.

لن يتوانى «محمد حجير«، إذ يجد نفسه في المكان، وفي ثناياه، وأمامه، عن القول إنه يشعر بالارتباك.. إنه يشعر كأنما هو غريب، فهذه البلدة التي طالما كانت قريته، صار غريباً عنها، وصارت غريبة عنه.. ينبهه صوت المخرجة إلى أن «هذه بلدتك«!.. فيقول من دون تلكؤ، وبكثير من الحسرة: «من زمان«.. هل هذه ضريبة ستين عاماً من الشتات والمنفى؟.. أم هي صورة انكسار الفلسطيني أمام الواقع؟.. أم هي هذا وذاك؟!..

لن يخفف من هذا الوطء أن الحارس اليهودي الذي سيصادفهما سيكون عراقياً، يتكلم العربية، وباللكنة العراقية ذاتها!.. سيقسم هذا الحارس للمخرجة بأعظم ما يملك أن لديه ابنة اسمها «ساهرة«، تماماً، على اسم المخرجة.. وسيضحك ملياً إذ يقول له محمد حجير: أنا من الطيرة.. عندها، سيقول له بلهجته العراقية: من زمان!..

هذه البداية، ستبدو مخادعة تماماً، إذ أن الرحلة الذاهبة إلى ما تبقى من قرية طيرة حيفا، سوف تتشابك مع تفرعات قد تتناقض في ما بينها. ففي الوقت الذي يمكن مشاهدة إمرأة عجوز عزلاء، من أهالي الطيرة، استطاعت العودة، عبر مهربين أمكن لهم نقلها من أقصى شمال سوريا، إلى قرية طيرة حيفا، وهي التي يمكن لها اليوم أن تمثل صورة فريدة واستثنائية، إذ نحن أمام نموذج استطاع العودة الفردية، على الرغم مما جرى، عام النكبة، إلا أن هذه المرأة ذاتها، ستكون نقطة الانطلاق الجديدة، المفاجئة، التي ستستحوذ على بنية الفيلم التالية كاملاً.

إنها تأخذ حفنة من تراب القرية لأن ثمة من بات يطالبها بحفنة تراب. منهم من سيأخذ حفنة التراب بين يديه يتشممها، فيكتشف أن لتراب فلسطين رائحة خاصة تميزه عن أي تراب؛ كل تراب!.. ومنهم من يحتفظ بحفنة تراب، فقط لترافقه إلى مثواه الأخير. حفنة من التراب في القبر، وكأنما الفلسطيني يأخذ شيئاً من البلاد في رحلته الأبدية، هذه التي لا عودة منها، قطعاً.

من قرية طيرة حيفا، في فلسطين المحتلة عام 1948، إلى رام الله في فلسطين المحتلة عام 1967، وعبوراً نحو الشرق إلى الأردن، وشمالاً نحو سورياً، وما بين مدينة وقرية ومخيم، ستكون حفنة تراب من قرية طيرة حيفا، هي الموضوع. هي الأثر الدال على الوطن الفلسطيني كله. هي الجزء الذي يدلّ على الكل. جسر العبور بين الدال والمدلول.

سيتساوى الفلسطيني العادي، اللاجئ البسيط، مع الفلسطيني المثقف، والمفكر والسياسي، في الموقف من حفنة التراب هذه. بل إن محمد أبو حسان، وهو واحد من القيادات الفلسطينية، في إحدى فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة، لن يتوانى عن القول: «حفنة التراب، تعني الأرض، الوطن، المستقبل، الحرية، التحرر.. قضايا لا بد أن نعيشها«، بينما سيتساوق حسن البطل، وهو المثقف والإعلامي المعروف، مع المزاج الشعبي الفلسطيني العام، فيحترم رغبة والدته في أخذ حفنة تراب معها، أن ترحل، ويحتفظ هو شخصياً بحفنة تراب، لعل هو يأخذ حفنته معه، أيضاً.

سيتساوى الفلسطيني العادي، اللاجئ البسيط، مع الفلسطيني المثقف، والمفكر والسياسي، في الموقف من حفنة التراب هذه. بل إن محمد أبو حسان، وهو واحد من القيادات الفلسطينية، في إحدى فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة، لن يتوانى عن القول: «حفنة التراب، تعني الأرض، الوطن، المستقبل، الحرية، التحرر.. قضايا لا بد أن نعيشها«، بينما سيتساوق حسن البطل، وهو المثقف والإعلامي المعروف، مع المزاج الشعبي الفلسطيني العام، فيحترم رغبة والدته في أخذ حفنة تراب معها، أن ترحل، ويحتفظ هو شخصياً بحفنة تراب، لعل هو يأخذ حفنته معه، أيضاً.

وعلى الرغم من مرور الفيلم على عشرات القصص والحكايا لفلسطينيين يتناثرون مشتتين داخل الوطن وخارجه، يعيدون صياغة نكبتهم والطرق التي اجتازوها مكرهين.. وعلى الرغم من الشوط الطويل الذي يقطعه سياق التصوير، عابراً الخطوط، والحواجز، والجسور، بين العديد من المناطق والبلدان، فإن الأمر الثابت والجامع لهؤلاء الفلسطينيين هو صياغتهم لأشكال فريدة من الذاكرة الشفوية الجمعية، تجمعهم، وتجسد حالة الشوق والحنين، والرغبة والانتماء، وحب العودة والوفاء.. كأنما يريدون تجسيد المشاعر والانفعالات والعواطف الحسية، بأشكال مادية متجسدة، لعل من أبرزها ذاك الذي فتح مستودعه لنرى فيه أشياء من قبيل (تراب، خروب، أحجار).. ويعلن: «كلها من فلسطين.. بيعنولي وطني.. بلدي.. مسقط راسي.. أغلى شي بالدنيا.. وصيتي يظلو محافظين على هذول.. هذول أغلى شي بالدنيا.. تراب بلدي.. اندفن فيه جدودي.. مسقط راسي«.

فيلم «حفنة تراب«، الذي يبدو أنه لا ينفر أبداً عن السياق الفني والفكري الذي تنتهجه المخرجة ساهرة درباس، المنشغلة بالذاكرة الشفوية، سواء في أفلامها أو كتاباتها.. فيلم «حفنة تراب«، سيبدو فيلماً فلسطينياً نموذجياً لناحية قراءة فلسطين، ومأساة الفلسطينيين، من خلال تعلقهم بأشياء يرونها في النهاية رمزاً دالاً على فلسطين؛ شلواً من جسدها، ونسمة من رائحتها، وحبلاً سرياً يربطهم بمشيمتها، وكأنما ليقولوا من خلاله: «إنها فلسطين التي تبقى عصية على النسيان، حتى لو من خلال حفنة تراب«. وسيفعلون ذلك بالكلام، والحكاية، والاستذكار.. بالغناء الذي يقارب النواح، والمواويل، والبكاء.. يطوون المسافات، ويجتازون الأجيال، وهم على قناعة تامة بأن ترابها غير، ورائحته غير.. ولن يبدلوها.

لمشاهدة الفلم أفتح اي صوره

Sahera Dirbas

المقال مقتبس من جريدة المستقبل 2010

بشار إبراهيم